|

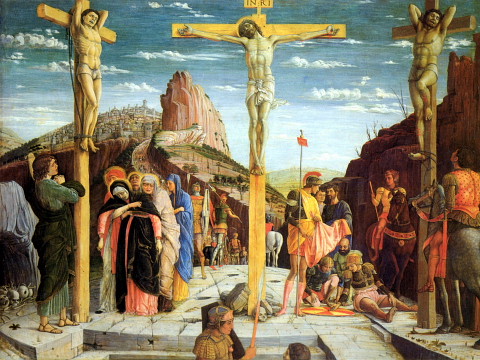

キリストの磔刑

ピラトはイエスを尋問して、直ぐに無実の罪であることを知り、釈放してやろうとしたが、祭司長らに扇動された群集は益々激しく「十字架につけろ」と叫び続けた。ピラトはかえって騒動が起こりそうなのを見て、イエスを鞭打ってから、十字架につけるために引き返した。(マタイ伝27章)

金曜日の午前9時、処刑はその日のうちに行われた。

生身の人間の手足を大きな釘で打ち付け、さらしておくという残忍極まる処刑法は、エトルリア人が敵の捕虜を生贄として神に捧げた儀式から、ローマ人が考案したと言われる。十字架の死は、あらゆる死の中で最もみじめなものだ。

イエスの場合は、自分が「はりつけ」になる70キロの重い十字架を担がされ、ピラトの官邸から処刑場であるゴルゴダの丘まで歩かされた。徹夜の尋問の後、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、重い十字架を担いで坂道を登らされたイエスは途中で何回も倒れた。

その道は今でも、悲しみの道=ヴィア・ドロローサとしてエルサレム旧市街に残っている。

上方を振り仰ぐイエスの表情は、父なる神から与えられた運命にすすんで立ち向かうかのように見える。

闘牛のケープさばき=ベロニカ

エルサレムに住む敬虔な主婦ベロニカは、十字架を背負ってゴルゴタ(されこうべ)の丘を登るキリストの苦難の姿に心を打たれ、その額からしたたり落ちる血と汗をベールで拭ったところ、荊の冠を付けたキリストの顔がその布に写し出された。

キリストの顔を拭うベロニカが両手で布を持っているように、マタド−ルが両手でケープを持ち、牛を体ぎりぎりに通過させる極めて危険な技術。闘牛は牛一頭ごとに三幕劇によって演じられる。

ピカド−ルが馬上から槍で牛を突く。 裁判

バンデリ−リャが銛を打ち込む。 死の宣告

マタド−ルがとどめを刺す。 処刑

ヴェロニカは、伝説上の聖女で聖書には登場しない。イエスが十字架の重さに喘ぐのを見かねて、歩み寄り、イエスの顔の汗を拭った。その時、不思議なことに、この布にイエスの顔が写ったという。VERA ICON(真の画像)がVERONICA(ヴェロニカ)の名前の由来である。ICONは英語ではアイコン

わき腹の傷

両足首が束ねられた三本釘で、足台がない。釘は両の手のひらに打たれているが、これでは体の重みで手のひらが裂けてしまい、ずり落ちでしまうという。刑の執行にあたったローマの兵士は、さすがに憐れと思ったのか、十字架につけられたイエスの右わきを槍で突いて、出血多量により早く死ねるようにしてやった。そのため、イエスは半日で絶命した。槍の穂先はサン・ピエトロ寺院の聖遺物の一つになっている。

異説:「なに、もう死んでしまったのか」とロンギスという一人の兵士がイエスの右脇を槍で突いたところ血と水が流れてきた。

ゴルゴダ

一人の人間の死のありさまが、これほど徹底して追憶され続ける例は、人類史全体を眺めてみても見当たらないだろう。最大の理由は、イエスの十字架での死が、神と新しい契約を結びなおすために差し出された犠牲としての死だったということにあるだろう。それまで神への生贄とされてきた子羊や鶏に代わって、神の子自身が十字架に架かったということにおいて、ぬぐいようのない思いを抱いている。

自責の念、感謝⇒献身的な愛の究極の形

イエスの肉体的な苦痛のリアルな視覚化の最高峰⇒十字架の柱さえも苦痛に歪む

|

|

『ゴルゴタの丘』(マンテーニャ) ルーヴル美術館 |

|