戦後60年を迎えた終戦記念日の2005年8月15日、東京・九段の靖国神社には炎天下の中、若者から遺族、戦友まで幅広い世代が訪れ、参拝者は過去最高の20万5千人(神社調べ)に達しました。小泉内閣の閣僚では17閣僚のうち、尾辻秀久厚生労働大臣と小池百合子環境大臣が参拝されました。小池大臣は、「小池百合子」と記帳されました。大臣は、「今の平和と繁栄の基礎を築いて下さった方々に深く感謝し、世界平和を願うために参りました。」と説明されました。この小池大臣のコメントに全てが凝縮されています。

今から63年前の1941年12月7日の平穏な日曜日(日本時間12月8日)、楽園の島ハワイに、突如として日の丸を翼に掲げた183機もの航空機が来襲しました。このときアメリカはまだ戦争状態になく、何が起こったのかも分からないまま、激しい爆撃や銃撃を受けることとなりました。日本海軍の機動部隊は、ハワイ諸島、オアフ島に奇襲攻撃を加え、真珠湾(パール・ハーバー)のアメリカ太平洋艦隊に大損害を与えました。

あるアメリカ人は、おりからニューヨークのポログランドで開かれているドジャーズ対ジャイアンツのフットボールの試合の中継放送を聞いている最中に、このことを知りました。午後2時26分、ジャイアンツのウォード・カフ選手が、ドジャーズのキック・オフを27ヤードラインまで返したときでした。日本軍の真珠湾奇襲攻撃が放送を中断したのです。

他のアメリカ人は、カーネギー・ホールでのニューヨーク・フィルハーモニーの演奏にダイヤルを合わせていて、そのことを知りました。アルトゥール・ロジンスキー指揮の交響楽団が、ショスタコヴィッチの交響曲第一番をはじめようとした瞬間、コロンビア放送局が奇襲を知らせる臨時ニュースを繰り返したのです。

アメリカ人の多くは、各人各様にして開戦を知ったのですが、どんな方法で知ったにしても、この日は彼らにとって忘れることのできない日でした。彼らはハワイで起きたことが、今後どのように自分たちの生活を変化させるか、知っていました。これが、太平洋戦争(大東亜戦争)の幕開けです。アメリカ人にとって、パール・ハーバーの攻撃の記憶はとても強く、このあと、

「リメンバー パール・ハーバー」をスローガンにアメリカ国民が一致団結し、日本相手の戦争を戦い抜くことになります。

|

|

ハワイを奇襲攻撃する日本海軍

中央の軍艦は、旗艦である航空母艦「赤城」

航空機は、海軍の主力戦闘機「零戦(ゼロ戦)」

|

10ヶ月前、連合艦隊司令長官・山本五十六(やまもといそろく)大将は、第十一航空艦隊参謀長・大西滝次郎少将(1943年から中将。1944年に、フィリピンで特攻隊を発案、終戦の時自決)に何気なくもらしました。「もし米軍と戦うのならば、ハワイ海域の米艦隊を撃滅せにゃ勝ち目はないな」

山本長官は真珠湾奇襲攻撃の可能性をすぐ検討するよう、大西参謀に命じました。大西は若手の飛行機乗りのバリバリ、第一航空艦隊参謀・源田実中佐を呼びました。10日後、源田は次のように答申しました。「危険だが、不可能ではない。」

こうして、真珠湾攻撃は、1941年3月、山本五十六大将の発想で、大西滝次郎少将が発案し、実際の研究立案は密かに源田実中佐に命じられました。源田参謀の作った作戦要項が「真珠湾攻撃計画」というパンフレットとなり、山本長官から海軍軍令部の福留繁少将を通じ、第一航空艦隊参謀長・草鹿竜之介少将に渡されました。

しかし、この攻撃計画には、第一航空艦隊司令長官・南雲忠一中将が反対しました。第一航空艦隊の草鹿参謀長も、軍令部も大半が反対でした。

賛成側の意見

「日本の南方作戦において米太平洋艦隊の勢力は『東からの脅威』であり邪魔である。この攻撃によってその米艦隊全体の志気を下げ、日本の志気を上げることができる。」

反対側の意見

「軍隊は南方作戦の方に集中すべきである。真珠湾の攻撃には賭の要素が強すぎ、うまくいかなかったときには取り返しがつかない。」

山本長官

「真珠湾攻撃は私の信念である。」

山本長官は、もともと日米開戦には反対していました。しかし、日本は大政翼賛会のもと、一戦交えざるを得ない状況にまで進んでいきました。山本長官の持論は「戦争は国力にて決まるものであり、開戦直前の日米の国力差は数倍以上であり、勝ち目が無いことは歴然である。それでもあえて一戦交えると言うのならば、初っ端に完膚無きまでアメリカ軍をたたいて敵の志気を無くし、それ以上の戦争を避けて早期に交渉に持ち込むしかない。」ということでした。山本長官は、日米開戦が避けれないのなら、早期決戦すなわち攻勢先制戦を以て戦うのが得策と考えていたのです。

5月、源田参謀を中心として、本格的に研究が開始されました。総指揮をとる航空母艦(空母)「赤城」の飛行隊長には、源田参謀と親交の厚かった第三航空艦隊参謀・淵田美津夫中佐が任命されました。

山本長官は、8月7日にはハワイ作戦を軍令部に正式に提示しました。しかし、

空母部隊を危険にさらすこと、行動秘匿の困難性、湾内の水深が浅く航空魚雷の使用が困難で戦艦を撃沈する有効な手段がないことなどから軍令部との調整がつきませんでした。

8月末までに山本長官は、この計画を限られた少数のものに話しました。そして、関係者に秘密を守ることを誓わせ、9月2日から13日まで、海軍大学校で、すべての計画の図上演習を行ないました。

真珠湾攻撃の最高指揮官には、第一航空艦隊司令長官の南雲忠一中将が任命されました。

この図上演習の後に至っても、

作戦を実施する南雲中将が主として作戦実施の困難性から、また南方航空作戦を担当する第十一航空艦隊司令長官・塚原二四三中将が陸上航空兵力だけでは不十分で、南方作戦に空母も配分してもらいたいとの用兵的見地から反対し、さらに山本長官から最初に検討を命ぜられた大西滝次郎少将さえも反対しました。

しかし、 山本長官の強い要求から10月29日に至り、海軍軍令部総長・永野修身大将の「山本が、そこまでいうのだから」との言葉で攻撃の実施は決裁され、11月5日に至り正式に承認されました。

ついに、反対側が賛成側に押し切られる形となりました。

こうして、日本軍連合艦隊の、空母を主体とした大艦隊(空母6隻を含む32隻)が密かにハワイ沖に集結し、当時としては画期的な航空機による奇襲が行われました。第一波攻撃隊183機,第二波攻撃隊の167機の合計350機(零式艦上戦闘機21型78機,九九式艦上爆撃機129機,九七式艦上攻撃機143機)もの編隊が、真珠湾に停泊する米太平洋艦隊を襲いました。

12月8日0130=午前1時30分(ハワイ時間7日午前7時45分)、南雲中将率いる海軍第一航空艦隊は、ハワイ北方370キロに到着。空母「赤城」を旗艦*とした空母6隻、駆逐艦9隻を加えた合計20隻の航空機動部隊でした。九七式艦攻、九九式艦爆を主軸とした第一波攻撃隊は、183機を発進させました。0319=午前3時19分、攻撃隊はオアフ島上空に達して、総指揮官淵田中佐の「全軍突撃」の命令を受けて攻撃開始。0323=午前3時23分、「トラ、トラ、トラ(ワレ奇襲に成功セリ)」の暗号電文が淵田中佐指揮官機より発信されました。まず急降下爆撃隊が飛行場を攻撃。ハワイ守備隊の航空機は迎撃に上がる事なく壊滅しました。続いて、雷撃機と水平爆撃機が湾内の戦艦群を攻撃しました。

*旗艦(きかん=マストに司令官・司令長官の官階を示す旗を掲げる艦隊の司令官・司令長官が乗って艦隊の指揮をとる軍艦)

第一波攻撃隊、第二波攻撃隊、あわせて約350機の猛攻を受けた米太平洋艦隊は、湾内に停泊していた艦船90隻余のうち、戦艦アリゾナ、オクラホマを含む艦船13隻が大破または沈没し、230機以上の航空機を失ったとされます。この奇襲攻撃によって、真珠湾は炎に包まれ、停泊中の戦艦すべてが沈没あるいは大破しました。とくに800kg爆弾の命中で弾薬庫が誘爆した戦艦アリゾナは、沈没が早かったために乗員1178名が逃げる間もなく死亡しました。地上掃射や港湾施設への攻撃もあり、米軍では死者3000人を超す大惨事となりました。

真珠湾攻撃隊の編成は、以下の通りでした。

■機動部隊(第一航空艦隊)

【司令部】

司令長官 南雲忠一中将

参謀長 草鹿龍之介少将

主席参謀 大石保中佐

航空甲参謀 源田実中佐

航空乙参謀 吉岡忠一少佐

航海参謀 雀部利三郎中佐

【空襲部隊】

第一航空戦隊 司令長官 南雲忠一中将 空母(赤城・加賀)

第二航空戦隊 司令官 山口多聞少将 空母(蒼龍・飛龍)

第五航空戦隊 司令官 原忠一少将

空母(瑞鶴・翔鶴)

【支援部隊】

第三戦隊 司令官 三川軍一少将 戦艦(比叡・霧島)

第八戦隊 司令官 阿部弘毅少将 重巡(利根・筑摩)

【警戒隊】

第一水雷戦隊 司令官 大森仙太郎少将 重巡(阿武隈)

第十七駆逐艇(谷風・浦風・濱風・磯風)

第十八駆逐艇(不知火・霞・霰・陽炎・秋雲)

【補給部隊】

第一補給隊 指揮官 大藤正直大佐

特殊艦(極東丸・健洋丸・國洋丸・神國丸)

第二補給隊 指揮官 新美和貴大佐

特殊艦(東邦丸・東榮丸・日本丸・あけぼの丸)

【哨戒隊】

第二潜水隊 司令官 今泉喜次郎大佐 潜水艦(伊十九・伊二十一・伊二十三)

【特別攻撃隊】

第六艦隊 司令長官 清水光美中将

潜水艦(伊十六・伊十八・伊二十・

伊二十二・伊二十四)

各艦、1隻の特殊潜航艇搭載

■航空攻撃隊

▲第一次攻撃隊

(総指揮官 淵田美津雄中佐)

【水平爆撃隊】

隊長 淵田美津雄中佐(四隊)

機種 九七式艦攻(80番5号800キロ爆弾搭載)49機

主目標 戦艦・空母・甲巡

編成 第一攻撃隊 指揮官 淵田美津雄中佐(赤城 15機)

第二攻撃隊 指揮官 橋口喬少佐(加賀 14機)

第三攻撃隊 指揮官 阿部平次郎大尉(蒼龍 10機)

第四攻撃隊 指揮官 楠見正少佐(飛龍 10機)

【雷撃隊】

隊長 村田重次少佐(特別攻撃隊四隊)

機種 九七式艦攻(九一式航空魚雷搭載)40機

主目標 戦艦・空母・甲巡

編成 特別第一攻撃隊 指揮官 村田重次少佐(赤城 12機)

特別第二攻撃隊 指揮官 北島一良大尉(加賀 12機)

特別第三攻撃隊 指揮官 長井彊大尉(蒼龍 8機)

特別第四攻撃隊 指揮官 松村平太大尉(飛龍 8機)

【急降下爆撃隊】

隊長 高橋赫一少佐(二隊)

機種 九九式艦爆(25番陸用250キロ爆弾搭載)51機

主目標 フォード島・ヒッカム航空基地(高橋麾下)

ホイラー飛行場格納庫及び地上機(坂本麾下)

編成 第十五攻撃隊 指揮官 高橋赫一少佐(翔鶴 26機)

第十六攻撃隊 指揮官 坂本明大尉(瑞鶴 25機)

【制空零戦隊】

隊長 板谷茂少佐(六隊)

機種 零式艦戦 43機

主目標 ヒッカム航空基地(板谷・志賀麾下)

ホイラー・エワ飛行場(菅波・岡島麾下)

カネオヘ飛行場(佐藤・兼子麾下)

編成 第一制空隊 指揮官 板谷茂少佐(赤城 9機)

第二制空隊 指揮官 志賀淑雄大尉(加賀 9機)

第三制空隊 指揮官 菅波政治大尉(蒼龍 8機)

第四制空隊 指揮官 岡嶋清熊大尉(飛龍 6機)

第五制空隊 指揮官 佐藤正太大尉

(瑞鶴 6機)

第六制空隊 指揮官 兼子正大尉(翔鶴 5機)

▲第二次攻撃隊

(総指揮官 嶋崎重和少佐)

【水平爆撃隊】

隊長 嶋崎重和少佐(二隊)

機種 九七式艦攻

(25番陸用爆弾二発搭載、25番陸用爆弾一発と6番通常60キロ爆弾六発混載)54機

主目標 艦船攻撃

編成 第一攻撃隊 指揮官 嶋崎重和少佐(瑞鶴 27機)

第二攻撃隊 指揮官 市原辰雄大尉(翔鶴 27機)

【急降下爆撃隊】

隊長 江草隆繁少佐(四隊)

機種 九九式艦爆(25番通常爆弾一発搭載)78機

主目標 カネオヘ飛行場

ヒッカム飛行場

編成 第十一攻撃隊 指揮官 千早猛彦大尉(赤城 18機)

第十二攻撃隊 指揮官 牧野三郎大尉(加賀 26機)

第十三攻撃隊 指揮官 江草隆繁少佐(蒼龍 17機)

第十四攻撃隊 指揮官 小林道雄大尉(飛龍 17機)

【制空零戦隊】

隊長 遠藤三郎大尉(四隊)

機種 零式艦戦35機

主目標 ヒッカム(遠藤麾下)

ホイラー(二階堂麾下)

カネオヘ・ベローズ(飯田・能野麾下)

編成 第一制空隊 指揮官 遠藤三郎大尉(赤城 9機)

第二制空隊 指揮官 二階堂易大尉(加賀 9機)

第三制空隊 指揮官 飯田房太大尉(蒼龍 9機)

第四制空隊 指揮官 能野澄夫大尉(飛龍 8機)

のちに真珠湾攻撃と呼ばれるこの奇襲は、宣戦布告なしの卑劣な行為として当時は反戦ムードの高かったアメリカ人の怒りに火をつけ、この後、約4年にわたり太平洋の島々を地獄へと変える太平洋戦争の端緒となったのです。逆にいえば、当時の大統領ルーズベルトにとっては戦争に参入するいい口実ができたわけで、真珠湾攻撃を事前に知りながら放置したとの見方も根強くあります。

こうして成功したかに見えた奇襲攻撃でしたが、真珠湾は浅瀬であるがゆえにサルベージ(引き上げ作業)が可能で、オクラホマとアリゾナを除いた戦艦はのちに引き上げられて作戦に復帰しました。また港湾施設の被害は少なく、米艦隊の主戦力であった空母は、全艦出動中で湾外に出ていたために被害を免れました。

|

第一次攻撃隊 総指揮官 淵田美津雄中佐機

九七式艦上攻撃機12型(特別彩色)

淵田中佐は、この機内から「トラ・トラ・トラ」を打電した。

空母「赤城」飛行甲板に並ぶ九七式艦上攻撃機およびエレベーター上の淵田中佐乗機

|

真珠湾を攻撃する日本海軍の爆撃機・零戦

|

真珠湾奇襲攻撃:炎上する戦艦群

手前で炎上しているのが、戦艦アリゾナ(現在記念館がある)、

後ろは、左ウエスト・ヴァージニア、右テネシー。

|

太平洋戦争に至った経緯

ここで、日本が太平洋戦争に突入するに至った経緯を辿ってみましょう。

(戦前の経済情勢・国際情勢)

1930年(昭和5年)、日本経済は大混乱を引き起こしていました。

この時期は、第一次世界大戦後のバブル崩壊(1920年:大正9年)を経て、関東大震災(1923年:大正12年)、金融恐慌(1927年:昭和2年)、世界恐慌(1929年:昭和4年)と深刻な事態が続き、

1930年(昭和5年)の金輸出解禁(金解禁)に伴う昭和恐慌へと至った時期で、その経緯は現在と類似しています。なお、恐慌とは、不況が深刻化し経済が混乱する状態をいいます。

前年の1929年に、「金輸出解禁」を公約にかかげた立憲民政党の浜口雄幸(はまぐちおさち)内閣が誕生し、大蔵大臣に日銀総裁などを歴任した金融の専門家井上準之助が起用されました。

「金輸出」とは、輸入代金を海外の輸入元に支払う際に、通貨ではなく「金(きん)」で支払うことを言います。「金」による輸入代金の支払いによって、「金」が日本から出ていきます。つまり“金の流出”となります。この“金の流出”のことを「金輸出」といいます。「金輸出解禁」とは、それまで金輸出(金による支払い)が禁止されていた状態をやめて、金輸出を自由な状態に戻すこと(金による支払いを認めること)をいいます。つまり、国際間の金の移動を自由にすることです。「金輸出解禁」は、金の移動を自由に出来るようにすることによって、物の輸出入を活発に出来るようにし、経済を活性化させようという策です。

井上は、財政を緊縮して物価の引き下げをはかり、産業の合理化を推進して、国際競争力の強化をめざしていました。そして、1930年1月に、旧平価による金輸出解禁を断行して、外国為替相場の安定と経済界の整理をはかろうとしていました。

ちょうどこの頃、1929年10月にニューヨークのウォール街の株価暴落に始まった恐慌は、世界恐慌に発展し、日本経済は、緊縮財政による不況とあわせて二重の打撃を受けることになり、深刻な恐慌状態に陥りました(1930年:昭和恐慌)。輸出が大きく減少し、正貨は大量に海外に流出し、企業の操業短縮・倒産があいつぎ、産業合理化によって賃金の引下げ・人員整理が行なわれて、失業者が増大し、日本経済は大混乱を引き起こしました。

この頃の経済情勢をもう少し、詳しくみてみましょう。

---------------------------------------------------------------------------

日本は、明治期の日清戦争の勝利で清国から巨額の賠償金を得て、これをもとに、金融・貿易の面から産業の振興をはかりました。1897年(明治30年)に貨幣法を制定し、賠償金によって得た資金を準備金として、欧米諸国にならって「金本位制」を確立し、貨幣価値の安定と貿易の発展をはかりました。金本位制とは、中央銀行が発行した紙幣と同額の金を常に保管し、金と紙幣との兌換(だかん:交換)を保証する制度です。

1917年(大正6年)、第一次世界大戦が始まると、欧米諸国は、自国産業を保護するために金本位制を停止し、金輸出を禁止、金兌換も停止し、「管理通貨制度」に移行しました。管理通貨制度は、世界恐慌がきっかけで考えられた通貨制度です。金本位制では通貨発行が、金をもとにして行われます。そのため経済が複雑になると、経済の発展・縮小に応じた通貨の増減がむずかしくなります。管理通貨制度とは、正貨(金等)を準備して紙幣の額面価値を保証しなくても、通貨発行機関である政府や中央銀行が最適と思われる通貨量を決定して通貨量を管理・調節する制度のことです。紙幣は所詮紙きれ。みんな金に換えたいという思惑が働き、金への交換が殺到すると、国内から正貨が流れ出すからです。正貨とは、国の貨幣制度の基礎となる本位貨幣のことで、金本位制度の場合は金貨(または金)が正貨です。当時の日本は、輸出が急拡大し、大幅な経常収支黒字を計上していたため、直ちに金が国外に流出していく状況にはありませんでしたが、すでに各国が金輸出を禁止している中で、投機目的等により国内から多額の金が海外に持ち出される恐れもあるとして、各国に追随して、同年9月に金輸出を事実上禁止し、金兌換を禁止しました。これによって、日本の金本位制は崩壊し、管理通貨制度に移行しました。

その後、日本の金本位制は事実上停止されたまま推移しましたが、1930年(昭和5年)1月、浜口雄幸内閣は13年ぶりに金輸出解禁を断行し、金本位制に復帰しました。金輸出解禁は、金本位制への復帰を意味します。当時は、1919年にアメリカ合衆国が金本位制に復帰したのを皮切りに、世界主要国も再び金本位制に復帰していたのですが、日本では金本位制は停止されたままでした。井上準之助が浜口内閣の蔵相に就任したときには、大正バブルの後遺症が残っており、とりわけ国際的にみて高い国内物価水準を引き下げ、日本経済の対外競争力をつけることが必要でした。そのためには金本位制に移行して、日本経済をスリムな体質にしなければなりません。

1920年代の再三の恐慌に対して、政府はそのつど日本銀行券の増発によって救済措置をとってきました。しかし、それは経済の破綻を一時的に防止しただけで、大戦中に過大に膨張した経済界の再編は進まず、工業の国際競争力の不足とインフレ傾向のために貿易の輸入超過は増大し、1917年以来の金輸出禁止がそのまま続いて、外国為替相場は動揺と下落を繰り返しました。そこで、財界からも、大戦後まもなく金本位制に復帰した欧米にならって、金輸出解禁を実施し、経済界を抜本的に整理することを望む声が高まってきました。

1927年の金融恐慌(第一次大戦後の好況の反動、三井財閥を凌ぐ鈴木商店と台湾銀行の破綻、不良債権の累積に苦しむ中小銀行の連続倒産)から2年後、ようやく日本経済が落ち着きを取り戻した頃のことです。ライオン宰相と呼ばれた浜口雄幸は、蔵相井上準之助のもと、「金本位制への復帰(金輸出解禁)」を最大の経済政策として登場します。1929年8月、政府は、金輸出解禁と緊縮財政に対する国民の理解を得るために、1300万枚の宣伝ビラとラジオ放送を使い、国民に次のとおり呼びかけました。

今日のままの不景気は、底の知れない不景気であります。

前途暗澹たる不景気であります。

これに反して、緊縮、節約、金解禁によるところの不景気は底をついた不景気であります。

前途晧々たる光明を望んでの一時の不景気であります。

・・・・我々は、国民諸君とともにこの一時の苦痛をしのんで、

後日の大なる発展を遂げなければなりません。

金融恐慌で痛手を負った財界人や庶民の心に、この政策は輝いて見えました。この頃、「♪金の解禁立て直し、来るか時節が手を取って♪」という歌詞の金解禁節が流行ります。

1930年、浜口内閣は、金輸出解禁を断行し、金本位制に復帰しました。金本位制への復帰を行なうにあたって、最大の問題となったのは、どのような為替相場で通貨の安定をはかるかにありました。これには2つの立場がありました。旧平価解禁論と新平価解禁論です。旧平価解禁論とは、円為替相場を金輸出禁止前の旧平価で解禁することであり、新平価解禁論は、当時の時価の円為替相場(新平価)での解禁することでした。どちらを採用するかは、各国が自国の経済事情を考慮して決定することとされていました。井上蔵相は、金輸出解禁を断行するなかで、不良企業の整理を進めて工業の国際競争力を育成すること(すなわち経済界の整理・再編)をめざしたのです。そのためにも、新平価での解禁ではなく、"旧平価での解禁は、産業の合理化を進め、日本経済の競争力向上につながる"として、事実上の円切上げをともなう旧平価での解禁を断行しました。輸出に不利・輸入が拡大するという環境のもとに各企業をおくことで、産業合理化(コスト削減などの努力により各企業の国際競争力を強化すること)を推進させようとしたわけです。いわばショック療法により経済界の再編を促進しようとしたのです。

金輸出解禁の結果、日本は、欧米諸国に数年遅れて1ドル=2円という旧平価で金本位制に復帰しました。金本位制への復帰は日本にとって長年の宿願であったため、その日は新しい時代の到来として一般国民からも好意をもって迎えられました。ちなみに、お札を日本銀行に持っていけば、誰でも金貨と兌換してもらえるようになったため、金貨みたさに多数の人々が日銀の窓口に押し寄せ、非常に混雑したと伝えられています。

井上蔵相は、金輸出解禁とともに財政支出の大幅な削減を中心とした強力なデフレ(不景気)政策を推進しました。井上は、物価が下落すれば、輸出の伸長、輸入の抑制を通じて国際収支の均衡が図れるという、金本位制の持つ「自然の自動調整作用」を信じていました。

輸入超過→金貨流出→通貨減少→金利上昇→国内物価下落→輸入減少

輸出超過→金貨流入→通貨増加→金利低下→国内物価騰貴→輸出減少

金本位制では、正貨の量に応じて、通貨の発行が制限されます。

もし、金本位制のもとで自然の自動調整作用が充分働かない時は、井上の出身母体・日銀が公定歩合を決めることで、コントロールに関与する。

それは、井上にとってインフレや為替リスクのない、グローバルスタンダードのユートピアのように思えたのです。

しかし、デフレ政策がうまくいかないと、国民の不満・怨恨を買うことになるでしょう。まかりまちがえば、テロに遭う危険すらありました。井上準之助は、浜口首相から蔵相就任を依頼されたとき、「一命を賭す覚悟」と述べましたが、これはそのためです。

不幸にも、デフレ政策と同時に行なった金解禁実施のタイミングは最悪であったということができます。のちに「嵐に向かって窓を開けるようなもの」と言われることになり、結果として、大量の金流出と物価下落(デフレ)を生み、不況は一層深刻化し、経済は壊滅的な打撃を受けました。外が嵐だとは気づかず、嵐に向かって窓を開けたのです。

外の嵐とは、前年の1929年10月にニューヨークのウォール街の株価暴落を契機として起こった世界恐慌です。世界恐慌によって、世界の景気は未會有の不況に突入しました。このため、デフレ政策によっても輸出は期待したほど増大しなかったのです。加えて、旧平価に対し円が特に弱かった時期に、旧平価による金解禁で約10%の円切上げを行った結果、大幅な円高になりました(円高--言い換えれば、円の価値は上がりましたが、日本製品が割高になってしまい、輸出産業は大打撃を受けました)。こうして、物価と輸出が急速に低下し、日本に蓄積しておいた大量の金が金輸出解禁とともに海外に流出してしまったのです。

こうしたなかで日本経済は、当初の期待とは裏腹に底なしの不況に苦しむことになりました(昭和恐慌)。国際競争力の弱った日本製品の輸出がさらに激減し、逆にダンピングされた外国製品が大量に日本国内に流れ込み、結果として、多くの優良企業までもが潰れるという空前の大倒産が始まりました。株価の暴落から始まって、物価、米価も急落。さらに工業生産の低下、輸出の不振による貿易収支の悪化、倒産による失業者の増加など景気は悪化するばかりで、都市ではストライキ、農村では食べられない小作人が増加して、地主との間の小作争議が急増しました。街には大量の失業者が溢れ、大学を出ても、職場は何処にもありませんでした。

失業者たちは郷里の農村部に戻りましたが、このころ農村部でも、生糸や農産物の大暴落によって経済的貧窮にあえいでいたところに大量の失業者が流入した結果、さらに貧困に拍車がかかりました。貧しい農家は、年頃の娘を、泣く泣く売るしか生きていけませんでした。日本全国は大パニックに陥りました。

こうした中で、大量の資本を持った財閥は、中小企業を吸収合併をして肥大化し、国民の恨みを買いました。また、この昭和恐慌によって、経済政策に失敗した政党政治の支持は急速に失われていき、かわって、国民の期待を担った軍部が台頭していくことになっていくのです。浜口雄幸は右翼に狙撃されて翌年死亡、後継の若槻礼次郎(わかつきれいじろう)は満州事変を止められずに瓦解、犬養毅(いぬがいつよし)は五・一五事件で殺害されて政党内閣は終止符を打ちます。昭和恐慌は戦争への道につながっていました。日本が太平洋戦争に至った遠因を、当時の経済パニックに見い出すことができます。

---------------------------------------------------------------------------

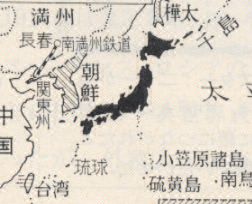

世界恐慌により、アメリカ、イギリス、ソ連は、経済的に生きのびるためにそれぞれブロック経済圏をつくり、圏外からの輸入品を締め出しました。外国と貿易をしなければ生きていけない日本は、苦境に立たされました。日本は、日露戦争(明治37-38年;1904-05年)での勝利により、ロシアが領有していた満洲(旅順・大連などを中心とした当時の関東州及び南満州鉄道)の権益をロシアから譲り受けていました。

権益とは、ある国が他国内に得た権利とそれに伴う利益のことです。この権益こそ、当時の日本人にとっては特別の意味、思い入れを持つものでした。そこで、日本は満州における権益を生かし、更なる活路を求めていきました。満州で産業を興し、経済的な自立をはかろうと考えたのです。国民の多くもメディアも、満州に夢と希望を抱き、日本挙げての満州ブームが起こっていきました。

中国では、日露戦争の前後から、自分たちの国を外国の思うがままにされている清朝への不満が高まっていました。そして1911年、清朝は倒され、そのあとに中国政府(蒋介石率いる中華民国)ができました。中国政府は、清朝がこれまで外国と結んでいた条約は無効であると宣言しました。無効宣言をした中国政府は、関税自主権(*1)・治外法権(*2)を回復する運動、外国に貸している土地や利権を回収する運動をはじめました(権益回収)。1928年末、中国政府は公式に満州における日本の権益回収の意向を表明するに至りました。

(*1)関税自主権:輸入する品物に対する税金(関税)の税率を、自分の国で決めることができる権利。

(*2)治外法権:外国の領域内において、その国の法律、特に裁判権の支配を受けない特権。言い換えれば、国内に滞在している外国人が滞在国で犯罪を犯したとしても、滞在国側の法律で裁くことは出来ないということを意味する。別名「領事裁判権」といわれ、正確には、その外国人の母国から派遣されている領事(今で言う駐在大使)が、その犯罪を犯した外国人を裁判するという権利をいう。

浜口内閣は、外務大臣幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)のもと、対外的には協調外交を進め、海軍の反対を押し切り、1930年、ロンドン海軍軍縮条約に調印し、中国に対してもその主権を尊重し、内政に武力干渉することは避けて、日露戦争後、満州に得た日本の権益の擁護をはかりました。しかし、陸軍を主体とする軍部は、幣原外交を軟弱外交として非難しました。

リンク

人物探訪:浜口雄幸 〜改革の獅子

(統帥権干犯問題)

ここで問題が発生しました。問題は、1930年4月下旬に始まった第58帝国議会(特別議会)で起こりました。2月の総選挙で大敗した野党・政友会総裁の犬養毅と鳩山一郎が、衆議院で、「軍令部の反対意見を無視した条約調印は、統帥権(とうすいけん)の干犯(かんぱん:侵犯)である」との攻撃を、外交・軍事両面にわたり穏健政策を進めた浜口内閣に対して行なったのです(統帥権干犯問題)。つまり、軍の上には天皇しか存在せず、内閣が軍に口を出すのは天皇の権利を犯す(干犯する)ものだと言い出したのです。「統帥権」とは、軍隊に対する最高指揮権のことを言います。明治憲法は、天皇が軍を統帥すると定め、しかも内閣制度については触れていない。野党・政友会は、この点をついたのです。

政友会の目的は、海軍の強硬派と連携して統帥権干犯を口実にした倒閣にありましたが、この動きは、軍令部の不満層や右翼団体をも揺れ動かしました。政友会に呼応して加藤軍令部長が6月、統帥権干犯を批判し天皇に辞表を提出、その後、浜口首相狙撃事件や軍部による「革新」運動が続発することとなりました。(条約自体は、7月末から批准のため枢密院での審査に入り、浜口首相らの断固とした態度から10月1日、枢密院本会議を通過、2日天皇の裁可を受け批准の運びとなりました。)

当時の憲法である大日本帝国憲法(明治憲法)において、第11条に「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と書かれており、これは、天皇の行為として、政府からも議会からも独立したものとされていました。

司馬遼太郎氏の著書「昭和という国家」(NHK出版)には次のように書かれています。

”明治憲法をどこから解釈しても、統帥権は出てきません。「陸海軍は天皇がこれを統帥する」という一条を大きく解釈していくと、統帥権というインチキの理論を持ち出すことができるのです。立法、行政、司法の三権を超越し、結局、軍人だけが統帥権を握りました。”

「統帥権干犯問題」は、ロンドン軍縮批准に際し、野党の政友会が、政府攻撃の手段として、これを統帥権の干犯としてキャンペーンしたのが発端であり、これに陸海軍が同調し、

軍令部・政友会・右翼等が浜口内閣を総攻撃し、激しく対立しました。その風貌から「ライオン宰相」と呼ばれた浜口首相は軍部や右翼の反発を買い、1930年11月14日、右翼団体愛国社の青年によって東京駅で狙撃されて重傷を負いました。浜口内閣は、金解禁政策による深刻な不景気と統帥権干犯問題に抗しきれずに、翌1931年4月、ついに総辞職しました。浜口首相は、東京駅での狙撃による傷がもとで、1931年8月26日に死亡、享年61歳でした。浜口首相狙撃事件、それは昭和テロリズムの幕開けを意味しました。

--- 男子の本懐 ---

余談ですが、浜口雄幸首相は東京駅で右翼から狙撃された時、駆けつけた幣原喜重郎外相に『男の本懐だ』(男として本望だ)と語りました。その話は、城山三郎氏が、浜口首相と井上蔵相の人生を描いた小説「男子の本懐(新潮文庫)」に書いておられます。浜口雄幸が首相を務めた時代は、第一世界大戦からの好況(いわゆるバブル)がはじけて、不況(デフレ)へと陥る時代であり、構造改革を断固として推し進めた人物であることから、現在、小泉純一郎総理大臣と竹中平蔵金融・経済財政政策担当大臣のコンビによるバブル崩壊後の構造改革推進の中で注目されています。「男子の本懐」は、第一次大戦時に停止した「金本位制」への復帰という「歴代内閣がすべて先送りしていた困難な政策」を、命懸けで取り組んだ浜口首相と井上蔵相の二人の生き様を描いた小説です。この二人が、志なかばで暴漢に襲われ、命を落とし、政策は失敗し、逆に軍部の台頭を許すことにつながり、日本は戦争への道を進むことになった歴史が記されています。浜口首相と井上蔵相の2人を通して、人の生き方を問い掛けており、「最高の人生」とは「自分を活かせることである」

と、小説の中で浜口雄幸は言っています。この小説の中で、浜口総理の右腕として描かれている小泉又次郎(浜口内閣の逓信大臣)は、総理大臣小泉純一郎の祖父です。

統帥権干犯問題後、軍部は統帥権を根拠に、その独立性を強く主張していきます。太平洋戦争終了まで、軍のすることを少しでも批判しようとすると、下級士官までが、「統帥権の独立を干犯(侵犯)するのか」と軍刀を振り回すことが、いたる所で見られました。この事件以降、日本の政党政治は弱体化。また、軍部が政府決定や方針を無視して暴走を始め、非難に対しては、この権利を行使され、政府はそれを止める手段を失うことになりました。政府は統帥権に阻まれ、軍部の制御が事実上不可能となりました。ここに軍部独裁がはじまり、日本の進路を歪めるほどの事態に発展しました。太平洋戦争に至る悲劇の発端は、ここにあるのです。

ここで、司馬遼太郎氏の著書「昭和という国家」を要約します。

”日本という国の森に、大正末年、昭和元年ぐらいから敗戦まで、魔法使いが杖をポンとたたいたのではないでしょうか。その森全体を魔法の森にしてしまった。発想された政策、戦略、あるいは国内の締めつけ、これらは全部変な、いびつなものでした。魔法の森からノモンハンが現れ、中国侵略も現れ、太平洋戦争も現れた。世界中の国々を相手に戦争をするということになりました。たとえば、戦国時代の織田信長だったら考えもしないことですね。信長にはちゃんとしたリアリズムがあります。自分でつくった国を大切にします。不利益になることはしません。昭和に入って、日本の軍隊はリアリズムを失ってしまいました。その頃から、彼らは狂信的になり侵略的になっていったのです。魔法の森を作ったのは「統帥権」だと思います。明治憲法は、民主主義の原則である立法、司法、行政の三権分立によって成り立っていた憲法でした。ところが、天皇の統帥権は、立法、司法、行政の三権分立を超越したところにありました。それを昭和になって、軍部が利用したのです。統帥権は一般国務から独立し、その発動には、陸軍参謀総長・海軍軍令部総長が参与、これにより、陸海軍を、司法・行政・立法から独立した「第四の権力」としてしまいました。明治時代にこの憲法を作った伊藤博文たちは、まさか将来、天皇の統帥権が軍部によって利用され、軍部が国民を統治するようになるとは思いもしなかったでしょう。日露戦争以降の日本の変質について、その原因は、統帥権にあるのではないかと考えています。統帥権に関して、明治憲法が抱えていた欠陥が、日本の軍国主義化を助長し、アジア近隣諸国を戦争の惨禍に巻き込んでいくこととなりました。軍部が、内閣に相談せずに他国を侵略したとしても、首相はなすすべがないということになります。どうして統帥上によその国を侵略することが必要なのか知りませんが、とにかく侵略を起こす。そして、それを東京の参謀本部が追認し、ついに行政府が追認せざるを得なくなります。だれもそれは憲法違反などといって告訴したりはしません。そんなことをすれば、その人間はしょっぴかれてしまう。こうして魔法の時代ははじまります。このような異様な、陰惨な歴史をかつて日本史は持ったことがありませんでした。昭和元年から二十年までの間は異様ですね。その時代の異様な感じを古典化することは恐ろしいですね。私は明治日本のファンです。あのまま成長してくれればよかったのですが、大正末期から昭和にかけて異常な権力が成立しました。日本をめったやたらの方向に持ち込んで、つぶしてしまったのです。”

以上が、「大日本帝国憲法(明治憲法)の下での統帥権の独立が日本を滅ぼした」と言われるゆえんです。

ところで、明治憲法発布から40年あまり、その欠陥がなぜ今になって政府に致命傷を与えたのか。

渡部昇一著「年表で読む 明解! 日本近現代史」(海竜社)から抜粋します。

”それは、元老制度と深い関係がある。元老制度とは、伊藤博文、山県有朋(やまがたありとも)、西園寺公望(さいおんじきんもち)など、明治維新での功労者で構成される話し合いの場である。憲法には定められていなかったが、その功績から厳然たる権威を持っていた。明治天皇を戴いて明治維新を起こした彼らは、当然、天皇との繋がりは密であると考えられており、それは、彼らが任命する首相、そしてその内閣も同様だった。つまり、元老院は、天皇と内閣を結びつける機能を持っていたのだ。これまでの内閣が、まがりなりにも軍部を抑え、指導力を発揮してきたのは、この一体感のなせる業なのである。しかし、昭和に入ると元老のほとんどが死に絶え、必然的に、内閣の権威も衰えてしまった。統帥権干犯問題という軍部の横暴がまかりとおってしまった原因は、まさにここにある。”

つまり、元老を失った明治憲法の欠陥に軍部がつけこんだのです。

なお、ここで、軍部とは参謀本部や軍令部のことをいっているのであり、兵士は含んでいません。兵士は庶民です。

(柳条湖事件から満州事変へ)

統帥権干犯問題と結びついて、関東軍(かんとうぐん:満州に駐留していた日本軍)は世界恐慌による国内の危機を打開するために、武力によって満州を日本の勢力下におこうと計画しました。

関東軍は、日本の関東地方とは関係がありません。中国の遼東半島南部(関東州)および中国東北部(満州)に駐留した旧日本軍の部隊の名前です。ここで言う「関東」とは、元々は中国語で、山海関(万里の長城)の東側の意味で、本来なら満州全体を指す言葉です。関東州は、1905年(明治38年)日露戦争の勝利によりポーツマス条約に基づいて、日本がロシアから譲り受けた遼東半島先端部と南満州鉄道付属地の日本による租借地の呼び名であり、現在の遼寧省の一部(旅順・大連地域)を指します。関東州は、中国東北部の満州とは別の地域とされていましたが、満州国建国後は満州国の領土の一部とされ、満州国からの租借地として扱われました。よって、関東州は広い意味で満州の一部とされます。

関東軍は、日露戦争の勝利により日本がロシアから譲り受けた租借地における権益を守るために、1919年(大正8年)に編成され、第二次世界大戦終了時まで、満州に配備された日本軍であり、特務機関は情報・防諜・宣撫活動などの任務についていました。関東軍は、満州において日本政府の方針に従わず独断で軍事行動を行ったことに対する後世の批判は強く、しばしば日本の対中侵略の元凶として語られています。しかしその一方で中国東北地区の近代化に一定の貢献があったとする見解もあり、その歴史的評価は定まっていません。

長春(中国吉林省長春市)は

関東軍司令部庁舎があったところ

|

日本では、浜口内閣の後を受けて、1931年4月に成立した若槻礼次郎を総理大臣とする内閣は不拡大方針を表明しましたが、関東軍は内閣の不拡大方針を無視して占領地を拡大していきました。

満州の奉天(現在の瀋陽)郊外に柳条湖(りゅうじょうこ)というところがあります。その柳条湖で、1931年(昭和6年)9月18日夜、南満州鉄道の線路が爆破されました。近くには、中国軍の兵営「北大営」がありました。被害は、線路と枕木の一部で上下線を合わせてもわずか1メートルたらずの軽微なものでした。爆音に驚いて「北大営」から飛び出した中国兵は、関東軍の独立守備隊に射殺されました。この線路爆破は関東軍が自ら爆破したものとされていますが、関東軍は、これを張学良軍(中国軍)のしわざだとして、「北大営」へ突入し占拠しました(柳条湖事件)。「柳条湖事件」のことを、日本では長く「柳条溝事件」と書かれていましたが、これは当時日本へ伝えられる際の誤りだったとのことです。

この事件は、関東軍高級参謀の板垣征四郎大佐と関東軍作戦主任参謀の石原莞爾(いしはらかんじ)中佐が、独立守備隊に命じて実行させたものです。彼らは、早くから、満蒙問題は満州を武力で領有することで解決できると主張しており、そのきっかけを作るためのものだったのです。

満蒙とは、中国東北部である満州と、その外縁部である外蒙古のことをいいました。日本は、明治時代の日清・日露の両戦役を通して、この地域に権益を得ていました。満蒙問題とは、その権益が脅かされているというものです。この権益を守るために満州に配備されていた日本軍が関東軍です。1928年10月に関東軍参謀として着任した板垣大佐と石原中佐は、「満蒙問題占領計画」を上梓しました。これは、石原中佐の「満蒙問題私見」、つまり関東軍主導による満蒙問題の解決と同時に、これによって国内の国家改造を推進しようという発想でした。満蒙の価値というのは、満州の資源が日本の国益・発展上必須であろうというものでした。この板垣と石原のコンビが、満州事変を引き起こす引き金となったのです。

石原は、世界は最終的にアメリカと日本の対決となると考えていました。石原は、その戦争の備えとして、満蒙を開発し発展させることによって、来るべきアメリカとの戦争を勝ち抜くだけの体力を養おうと考えており、そのための施策を次々と参謀本部に提案し、参謀本部は石原の提案を受け「満蒙問題解決方策大綱」を策定しました(1931年6月)。

当時の日本は、昭和恐慌で不況のどん底にあり、国民は閉塞された状況を打開するものを求めていました。このような状況で、満蒙に対する日本の権益を、満鉄副総裁の松岡洋右(まつおかようすけ:後の国際連盟全権大使、外務大臣)が、1931年の衆議院本会議で「満蒙は日本の生命線である」という演説を行い、このキャッチフレーズは国民の心を大いにとらえました。

柳条湖事件は、関東軍が満州での権益拡大をねらって行動を起こす口実を作るために、謀略的に仕掛けたものでした。この関東軍の軍事行動の開始(柳条湖事件)が、「満州事変」(1931.9〜32.3)の始まりでした。この事件をきっかけに、関東軍は翌日までに奉天、長春、営口を占領しました。柳条湖事件は、満州事変以後、日中戦争(支那事変)から太平洋戦争までの「十五年戦争」(1931.9〜45.8)の発端となったのです。

日本政府(首相若槻礼次郎)は、柳条湖事件の翌日、9月19日に緊急閣議を開きました。南次郎陸軍大臣は関東軍の自衛行為であると強調しましたが、幣原外務大臣は関東軍の謀略ではないかと追及しました。閣議では、事態をこれ以上拡大しない方針が決められました。日本政府は何も知らないまま、在外日本軍が軍事行動を起こしたものであり、軍部と政府の亀裂が深まりました。

収拾の自信を失った若槻内閣は、閣内不一致も原因して総辞職し、かわって1931年12月に立憲政友会総裁の犬養毅が組閣しました。

満州事変に、政府は不拡大方針をとりましたが、関東軍はこれを無視し自衛のためと称して戦線を拡大、中国側の不抵抗主義もあって、1931年末には、満州のほぼ全土を占領してしまいました。新聞は連日、日本軍の快進撃を報じ、国民はこれに歓喜の声をあげました。関東軍はさらに軍を進め、翌1932年2月には中国東北部のハルビンを占領し、3月には清朝最後の宣統帝(愛新覚羅溥儀:あいしんかくらふぎ)を執政として、満州国の建国を宣言させました。以上が「満州事変」の顛末です。

満州での日本の軍事行動は、アメリカを中心に世界各国の反発を招きました。中国の「門戸開放」と「領土保全」を基本的な外交方針にしていたアメリカにとって、満州事変は重大な関心事でした。対満貿易という直接的な利害関係もありました。

(軍部の台頭)

満州事変をきっかけに、軍部の青年将校や右翼の急進的な国家改造運動が急速に活発になっていきました。青年将校および右翼は、日本のゆきづまりが、元老・重臣・財閥・政党などの支配層の無能と腐敗にあるとして、これらを倒して軍中心の強力な内閣をつくり、内外政策の大転換をはかろうとしたのです。1932年の2〜3月には、井上日召(いのうえにっしょう)のひきいる右翼の血盟団が、井上準之助前蔵相・団琢磨三井財閥幹部を暗殺し(血盟団事件)、5月15日には海軍青年将校の一団が犬養首相を射殺するというクーデター(五・一五事件)を起こしました。

五・一五事件のあと、元老西園寺公望は、海軍大将斎藤実(さいとうまこと)を首相として推薦し、軍部による内閣が誕生するに至りました。大正末以来続いた政党内閣はここに崩壊し、太平洋戦争終了後まで復活しなかったのです。

斎藤内閣が成立すると、9月に「日満議定書」をとりかわして、満州国を承認しました。

しかし、国際連盟は満州事変勃発後の日本側の強硬な態度と、イギリス・フランスを中心とする列強の対日宥和のために、イギリスのリットンを長とし、フランス・ドイツ・イタリア・アメリカの代表から成る委員会を編成し、満州に派遣しました。この委員会をリットン調査団といいます。リットン調査団の報告に基づき、国際連盟は、満州国における中国の主権を認め、

日本の占領を不当として日本軍の撤兵などを求める勧告案を1933年(昭和8年)2月に

臨時総会に提出しました。これが採択されると、松岡洋右ら日本全権は退場し、3月には正式に国際連盟からの脱退を通告しました。また、1936年(昭和11年)にはロンドン軍縮会議を脱退して、ワシントン・ロンドン両海軍条約が失効しました。こうして、日本は国際的に孤立するに至りました。

斎藤内閣は思想を厳しく取り締まり、1933年(昭和8年)、自由主義的刑法学説を唱えていた京都帝国大学の滝川幸辰(たきがわゆきとき)教授が免職になるという事件が起こりました(京大事件=滝川事件)。

政治における政党の力は次第に小さくなり、軍部と反既成政党・現状打破・革新を主張する勢力とが政治的発言を増大させていきました。

1934年(昭和9年)には、穏健派の海軍大将の岡田啓介(おかだけいすけ)内閣が成立しましたが、この年陸軍省が発行したパンフレット「国防の本義と其(その)強化の提唱」は、陸軍の政治・経済への関与の意向を示すものとして論議を巻き起こしました。1935年(昭和10年)には、貴族院で一議員が、美濃部達吉(みのべたつきち)のいわゆる

天皇機関説は反国体的であると非難したのをきっかけとして、大きな政治問題となりました(天皇機関説問題)。軍・右翼は天皇は統治権の主体であるとして、美濃部学説及びそれにもとづく現体制を厳しく攻撃しました。岡田内閣はついに屈服して国体明徴声明

(こくたいめいちょうせいめい)を出し、美濃部学説を否認しました。

政治的発言権を増した陸軍内の派閥対立もからんで、1936年(昭和11年)2月26日、

北一輝(きたいっき)の思想的影響を受けていた皇道派の一部陸軍青年将校が、約1400名の兵を率いて首相官邸・警視庁などを襲い、高橋是清蔵相・斎藤実内大臣・渡辺錠太郎陸軍教育総監らを殺害するに至りました(二・二六事件)。

国家改造・軍政府樹立をめざすこのクーデターは失敗し鎮圧されましたが、戒厳令のもとで岡田内閣にかわった広田弘毅(ひろたこうき)内閣は、閣僚の人選や軍備拡張や国内政治改革などの政策について軍の要求を受け入れてかろうじて成立し、以後の諸内閣に対する軍の介入の端緒をつくりました。この後国内改革の不徹底を不満とする軍と軍拡による国際収支の悪化など内閣の政策を不満とする政党双方の反発で、広田内閣は1937年(昭和12年)1月総辞職しました。その後、組閣は紆余曲折の末、同年6月元老西園寺の推薦のもと、各界の期待をバックに、近衛文麿(このえふみまろ)公爵を総理大臣として第1次近衛内閣が組織されました。

(軍需工業と財閥の拡大)

満州事変以来の軍備の急激な拡大のなかで、軍需工業ないしそれと結びついた重化学工業が、急激な拡大をはじめました。

政府は、満州事変を契機に、1934年に製鉄大合同で「日本製鉄(新日本製鉄の前身)」をつくり、これを国策会社として支配して、鋼材の自給を確保していきました。

それにつれて、財閥も、この分野の生産をめざましい勢いで拡大しはじめました。たとえば三井では1933年に東洋高圧や日満アルミニウムを、1935年には石川島芝浦タービンを、1937年には玉(たま)造船所をつくって化学工業や機械工業への進出を強めていますし、東芝や合成工業など三井系列企業も大幅な増資を行いました。三菱も同様で、1934年に三菱造船と三菱航空機をあわせて三菱重工業を発足させ、三菱電機・旭硝子などの大増資をしました。

当時の五大銀行(三井・三菱・住友・安田・第一)は、金融恐慌後に施行された銀行法に基づき、中小銀行を吸収して銀行資本を構築し、産業資本と融合して独占資本(金融資本)たる財閥を形成していました。著名な財閥としては、三井・三菱・住友・安田・川崎・浅野・古河・大倉といった八大財閥が挙げられます。

他方、このころ、三井、三菱をはじめとする従来からの財閥以外に新興財閥が登場してきました。例えば、不況で経営危機となった久原財閥を引き継いだ鮎川義介(あゆかわぎすけ)は、日本産業会社を中心に、日本興業銀行(興銀:現・みずほコーポレート銀行)をメインバンクとして「日産コンツェルン(日産自動車、日立製作所等の前身)」を設立。日産コンツェルンは、つぎつぎと新会社をつくったり、買収をおこなったりして、1937年には18社、3億5千万円の資本を支配する大財閥になっていきました。日産コンツェルンは1938年、政府の要請もあって満州に進出。満州重工業開発株式会社として、軍需工業を中心とした超大物企業になりました。なお、興銀は、市中銀行としてではなく、特殊銀行(法の下で国家の特別保護を受け、国策金融を主業とする銀行)として1902年に設立され、当初から日本製鉄や日産コンツェルンなどの重工業向けに長期金融を行い、日本金融界の中核機関として機能した銀行です。

(日中戦争)

満州事変のあとも、日本の軍国主義は進みます。1937年(昭和12年)7月7日、第1次近衛文麿内閣の成立直後に、北京郊外の盧溝橋(ろこうきょう)で日中両国軍の衝突事件が発生しました(盧溝橋事件)。現地で停戦協定は成立しましたが、近衛内閣は兵力増派を決定し、軍事行動を拡大して、戦線は北から南へと次第に中国各地へ広がっていきました。

この盧溝橋事件は、「日中戦争(支那事変)」へと発展していきます。中国の国民政府は徹底抗戦のため、共産党と国共合作を行なって、抗日民族統一戦線が成立。こうして、宣戦布告のないまま日中戦争に発展していったのです。

「日中戦争」という呼び方は、本来は、「支那事変」(しなじへん)ないし「日華事変」(にっかじへん)です。しかし、現在は日中戦争という呼び方が広く定着しており、「支那事変」や「日華事変」という名称は、今日では馴染みのうすい言葉となり、「日中戦争」と言わなければ判らなくなっています。そこで、本稿では、「日中戦争」という呼び方に統一します。

近衛内閣のもと、戦争不拡大派の石原莞爾参謀本部作戦部長は失脚。12月13日に南京攻略。翌1938年(昭和13年)1月11日には、御前会議で「支那事変処理根本方針」が決定され、ドイツの仲介による早期講和を求める方針でした。しかし、軍部強硬派の圧力があり、内閣は方針を変更して、1月14日に和平交渉の打切りを閣議決定し、1月16日に「爾後国民政府ヲ対手トセズ」の声明を国内外に発表し、講和の機会を閉ざしました。近衛内閣は、5月5日に、日中戦争のためとして、国家総動員法を成立させました。

日中戦争は8年以上も続き、近代日本の行なった戦争の中では最も長いものです。しかし、一般の日本人の日中戦争の意識は薄いものがあります。日本人の意識では、この当時の戦争というと、もっぱらアメリカの印象が強いのです。しかし、日米戦争のそもそもの原因は日中戦争です。日米開戦のぎりぎりまで、日本とアメリカは日中問題の交渉を行なっていました。そして、その交渉が成立しなかったため、太平洋戦争が始まったのです。

日本は中国の資源をぜひとも手に入れたいと考えていました。そのためには中国を意のままに動かすことが必要でした。しかし、蒋介石率いる中国国民政府は意のままになりません。そこで、日本は中国に大兵力を投入し、広大な範囲で戦いが始まったのです。しかし、戦闘は展望が開けない泥沼状態となっていきました。中国(旧満州を除く)に投入された日本陸軍の総兵力は、144万名余りにもなります。そして、約40万名の日本兵が中国の大地に消えていきました。一方、中国側は約100万名の兵士と1000万名以上の一般人が犠牲になったといわれています。

(日独伊三国軍事同盟)

世界では、1939年に、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻、第二次世界大戦が始まりました。1940年6月にフランスがドイツに降伏しました。

1940年7月22日に第2次近衛内閣が組閣されました。

日中戦争で既に莫大な戦費を消費していた日本は、蒋介石政権を支援するアメリカと鋭く対立していました。そんな中、ヨーロッパ戦線で快進撃を続けるナチス・ドイツを見た近衛内閣は、ドイツと手を結びアメリカを牽制しようと考えたのです。こうして、双方の利害関係の一致をみた日本・ドイツ・イタリアは、1940年(昭和15年)9月27日に同盟を締結するに至ります(日独伊三国軍事同盟)。

この日独伊三国同盟の締結に対し、親米派が比較的多かった海軍は猛烈に反発しました。特に、

米内光政海軍大臣と山本五十六海軍次官、井上成美海軍航空本部長らは身命を賭して反対しました。彼らは「条約反対三羽ガラス」「海軍左派」などと、親独派から呼ばれたといいます。他にも岡田啓介、小沢治三郎、鈴木貫太郎、陸軍では石原莞爾などが条約締結に反対していたといいます。

しかし、米内、山本、井上の海軍3羽カラスが海軍省からいなくなった間に、日独チームが日独伊三国軍事同盟を締結してしまいました。海軍があれほど反対していた三国同盟はあっさりと締結されてしまったのです。

(大東亜共栄圏)

当時、日本は前述のように中国への全面侵略戦争が泥沼に陥っていました。日本は、ドイツのヨーロッパでの戦争を、日中戦争打開の好機ととらえました。ドイツとの戦争で弱っているイギリス、フランス、オランダがもつアジア太平洋の植民地を、武力行使してでも日本の支配下におこうとしたのです。フランスがナチス・ドイツに降伏した翌月、日本は、大本営政府連絡会議でアジアに進出することを決定しました。

ドイツの勢いに目を奪われた近衛文麿が率いる日本政府は、そのドイツと組んで英米との世界戦争に参戦することで、世界秩序を一変させ、日中戦争の打開をはかろうとしたのです。

近衛内閣は、日本・ドイツ・イタリア・ソ連の4カ国による四国同盟が、米英と対決することを想定して、「大東亜共栄圏」構想を発表しました。大東亜共栄圏とは、イギリス、フランス、オランダの植民地となっているアジアの諸地域を、その支配から開放して、日本を中心とする共存共栄の新秩序として樹立するものとして掲げたスローガンです。しかし、それは日本の侵略政策を正当化しようとしたものです。

ヨーロッパ各国がもっているアジアの植民地を日本の支配下におこうとしたのは、英米との世界戦争のための資源を獲得することが目的でした。

(大政翼賛会)

近衛文麿は、ナチスや共産党などにならった強力な政治体制を推進するための新体制運動を展開し、全政党を自主的に解散させ、1940年10月12日に、「大政翼賛会」を発足させました。大政翼賛会というのは、近衛文麿とその側近によって組織された官製国民統制組織です。この翼賛会は、日中戦争及び太平洋戦争の遂行を支え、「高度国防国家体制」の創設を目指す大政翼賛運動の推進に当たりました。組織原則では、衆議は尽くすが最終的な決定は総裁が下すと言う「衆議統裁」形式が採られました。これはナチスの組織原則を真似たものであると言われています。これにより、日本に政党が存在しなくなり、議会制民主主義が絶えました。

そして、日本の命運は近衛文麿ら大政翼賛会に牛耳られた一握りの男たちによる意地と決断と迷妄で統括されることになったのです。山本五十六らの戦争反対にもかかわらず、日本は大政翼賛会の傘下、一戦交えざるを得ない状況にまで進んでいきます。

(仏印進駐)

1940年9月、日独伊三国同盟を結ぶのとほぼ同時に、日本はフランス領北部インドシナ(北部仏印)に進駐しました。

山本五十六は、日独伊三国軍事同盟に最後まで反対しましたし、航空機による時代の到来を予期し、戦艦大和の建造に反対し、日米開戦にも反対していました。しかし、意に反して、最終的に連合艦隊司令長官としての辞令を受けることになりました。彼は開戦以前から「もはや艦隊戦の時代ではなく航空機の時代です。私に航空部隊を任せて下さい。」と主張したにも拘わらず、結果として艦隊司令長官として辞令を受けるという「皮肉の人事」が、歴史の分かれ道になりました。こうして、連合艦隊司令長官として、真珠湾攻撃を企画するに至ったのです。山本五十六、苦渋の選択でした。

1941年7月の御前会議では、さらなる「南方進出」方針を打ち出し、そのためには「対英米戦を辞せず」と決定されました。こうして、フランス領南部インドシナ(南部仏印)への侵略も開始したのです。

「南方進出」方針を承認した昭和天皇でさえ、この手法について「相手方の弱りたるに乗じ要求を為(な)すが如(ごと)き所謂(いわゆる)火事場泥棒式」と語っています(『木戸幸一日記』)。

(アメリカによる経済制裁と開戦への道)

こうした日本の侵略に対し、アメリカがとったのが物資の禁輸措置でした。

日本の北部仏印進駐と日独伊三国軍事同盟の締結は、満州事変以来、よくなかったアメリカの対日感情を急速に悪化させました。欧州戦線でナチスと戦っているイギリスやフランスをバックアップしているアメリカが、日本の枢軸参加をだまって見過ごすはずがありません。日本に対してアメリカの打ってきた手はずは、まず「経済制裁」でした。

1940年7月5日、アメリカは「各種の戦略的鉱物ならびに化学薬品、航空発動機、その部品ならびに付属品」の禁輸を打ち出し、翌年1月に至るまで、禁輸品目は次から次に追加されていきました。この禁輸は日本の経済には致命的でした。そこで、政府は野村大使をアメリカに送り、行き詰った日米関係を打開しようとしましたが、(1)

三国同盟を破棄し、(2)

中国から全面撤兵を行なう決意がない限り、根本的解決はありえなかったわけです。だから日本政府がこの2条件を譲る気にならないかぎり、野村大使がいかに努力してみたところで、日米交渉はまとまるはずはなかったのです。

ところで、1941年7月24日、日本政府は仏印当局との間に南部仏印進駐に関する日仏了解を成立させ、28日以降、進駐を開始しました。日本は国内に石油資源がほとんどなく、その消費量の90%近くをアメリカに仰いできた関係上、もしアメリカの石油禁輸をくった場合、たちまちお手上げの状態になるのは目に見えていました。そうなれば、航空機は飛べず、軍艦や戦車も動けなくなる。そこで石油を禁輸された場合の対策として、インドネシアその他の石油資源を確保するための南方作戦を考えたのでしたが、南方作戦を開始する場合のことを考慮すると、その前に南部仏印に足がかりを作っておくのが有利と考えたのです。こうして7月末、南部仏印進駐となったのですが、日本政府は呑気にも、英米がすぐにこれに対して対抗措置をとろうとは考えていなかったのです。

ところが南部仏印進駐に対する英米の反応は敏速でした。7月26日、アメリカは日本の海外資産を凍結し、イギリス、オランダもこれに続きました。こうして、日本政府は南部仏印進駐という事前措置のために、かえって最悪の事態をみずから引き起こすことになったのです。この状態が続けば、24ヶ月後には、日本には一滴の油もなくなる勘定になり、陸海軍が狼狽したのも無理はありません。

政府はこのピンチを切り抜けるため、日米交渉に期待をかけました。陸海軍も日米交渉に期待したことはもちろんでしたが、その妥結には期限をつけました。というのは、日米交渉がだらだらと長引き、さて決裂となったとき、立ち上がるだけの石油がないでは困るというのです。こうして、1941年9月6日、日本政府は「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」を決定し、

(1)

帝国は自存自衛を全うするため、対米(英蘭)戦争を辞せざる決意の下に、おおむね10月下旬を目途として戦争準備を完整す。

(2)

帝国は右に並行して、米、英に対し外交の手段を尽くして帝国の要求貫徹に努む。

(3) 前号外交交渉により10月上旬に至るもなお、わが要求を貫徹しうる目途なき場合は、直ちに対米(英蘭)開戦を決意し、最後的方策を遂行す。

ということになったのです。

アメリカ政府が話に乗ってこないので、目標を失った近衛内閣は10月6日総辞職、同18日に東条内閣が成立しました。

(開戦)

東条英機新首相は、帝国国策要綱を再検討しましたが、日米交渉がさっぱり進展をみないので、1941年(昭和16年)11月1日夜、政府、大本営連絡会議を開催し、日米交渉の打ち切りを12月1日午前0時と決定しました。

ところが、11月27日、日米交渉においてアメリカの国務長官コーデル・ハルから日本側に通告文書が出されました。「合衆国及び日本国間の基礎概略」というもので、「ハル・ノート」

と通称されています。

そこには、次のように書かれていました。

(1) 日本軍の中国・仏印からの無条件撤兵

(2)

中国における蒋介石政権以外の政府・政権の否定

(つまりは、日本が支援する南京国民政府の否定)

(3) 日独伊三国同盟の解消

これは、日本政府のとうてい呑めるものではありませんでした。

早い話が、日本が明治維新以来、中国大陸において血のにじむような苦労をして営々と築いてきた一切の権益を全て放棄しろ、と言ってきたのです。これは、アメリカに対して、王国を滅ぼして併合したハワイや、ロシアから買ったアラスカ、更にメキシコから戦利品として奪ったカリフォルニア・ニューメキシコ・テキサス等の諸州を全て放棄し、建国当初の東部13州に戻れ、と言っているようなものです。そして、こんな条件を突き付けながら、一言も経済封鎖の解除には触れていないのです。

これでは、日本に「死ね」と言っているようなものです。これは、到底、受け入れられるようなものではありません。

見方を変えれば、ハル長官は、日本が「ハル・ノート」を到底受け入れない事、そして、否応なく対米開戦に踏み切るであろう事を、はからずも吐露しているとも取れます。日米交渉を妥結しようとせず、ことさら日本に無理難題な要求を提示し、遂には日本を「対米開戦止むなし」と言うところにまで追いつめたアメリカにも一端の責任があるのではないでしょうか?

日本は、自らの「生存権」(生きる権利)を賭けて、対米開戦と言うカードを選んだのです。つまり、アメリカは、日本に好むと好まざるとに関わらず、対米開戦と言う選択を取らせたということです。ついに、日本政府は1941年12月1日、対米英蘭開戦を決意し、開戦日を12月8日と決定しました。

12月8日午前6時、日本国民は、ラジオの臨時放送に釘付けとなりました。

『大本營陸海軍部發表 帝國陸海軍は本八日未明西太平洋において米英軍と戰鬪状態に入れり

』

東京日日新聞(現:毎日新聞)は、号外を出しました。

『我が陸海軍今曉遂に

米英軍と戰鬪状態に入る 西太平洋に決戰の火蓋

』

南雲中将率いる日本海軍の機動部隊は、ハワイ・オアフ島の真珠湾に停泊するアメリカ太平洋艦隊に奇襲攻撃を加えたのです。

|

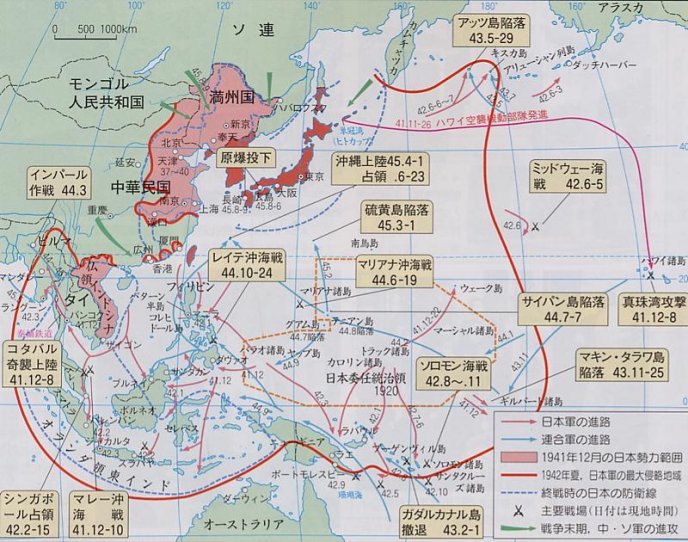

日本の太平洋戦略

日本の戦略目的は、前述のように、南方の重要資源を確保し、太平洋要塞をつくり上げることでした。したがって、南方作戦としては、当然ながら米領フィリピンとグアム島、英領マレーおよびシンガポール、それに蘭領インド全域の占領がその目標とならざるを得ません。この南方作戦だけを考える限り、その方面における英蘭米の海空陸軍力は、たいして優勢なものではありませんでしたから、そう心配するには及びませんでしたが、問題はハワイの真珠湾にある米軍海軍兵力でした。日本が米英蘭に対し開戦するや、アメリカ太平洋艦隊がその全兵力をあげて西部太平洋に進出してくることは、充分に予想されるところであり、こうなってくると日本の南進作戦は側面を衝かれてしまうことになります。

そこで、連合艦隊司令長官山本大将は、このような事態を予防するため、宣戦と同時に空母を基幹とする機動部隊で真珠湾を奇襲、空母を含むアメリカ艦隊を航空攻撃で撃滅するという乾坤一擲(けんこんいってき)の作戦計画を立てたのです。

ところで、この真珠湾の奇襲作戦は、実のところ非常な冒険でした。3000海里を誰にも発見されずに航行すること、そのことがすでに至難の業なのですが、そのうえ12月の北部太平洋は荒天の季節なのです。

果たして燃料の洋上補給がうまくいくだろうか。また真珠湾に近づけば、どうしてもアメリカ海軍機の哨戒圏内に突入することになります。だから、ハワイに到達する一日前くらいに哨戒機に発見されて無電を一本打たれたら、万事休すです。山本長官もこの奇襲作戦が100%成功するとは思っていなかったようです。現に、

「天佑われにあらば攻撃可能なり。途中失敗するようなら、天佑なきものと観念して全作戦を放棄すべし」

と言っているからです。そして論争1ヶ月にして11月3日やっと軍令部の承認をとりつけることに成功したのでした。

真珠湾攻撃

南雲提督ひきいる真珠湾攻撃隊は、11月22日、ひそかにエトロフ島のヒトカップ湾に集結を完了、11月26日午後6時同湾を発航、14ノットで北方航路を東に向かったのでした。

12月2日午後5時30分、すでに東経166度、北緯43度付近にあった真珠湾攻撃隊は、山本長官から「ニイタカヤマノボレ(新高山登れ)1208」(真珠湾攻撃決行の暗号)の隠語電報に接しました。その意味は、「開戦日は12月8日と決定せらる。予定通り攻撃を決行せよ」でした。ついにサイは投げられたのです。南雲機動部隊は何十年ぶりかの好天にめぐまれ、一隻の船にも会わず、さらにアメリカ海軍の哨戒機にも発見されず、12月8日(アメリカ時間12月7日、日曜日)の未明、真珠湾の北方230海里に達しました。午前6時30分(ハワイ時刻)、ここから360機の艦上機を発進させたのでした。

真珠湾攻撃は、午前1時30分(ハワイ時間7日午前7時45分)、水平爆撃機隊の攻撃をもって開始されました。これは野村大使がハル国務長官に日米交渉の打ち切りを通告した1時間前だったので、外交的には極めてまずかったのですが、これは暗号電報の解読に時間がかかって、このような不手際を招いたものといわれています。真珠湾内にはアメリカ海軍艦艇94隻が在泊していましたが、肝心の空母群は重巡船隊を伴って出港していたため、雷爆撃は、主として戦艦8隻に集中、午前10時までに攻撃隊は攻撃を終わって引き揚げました。撃沈したもの戦艦6、重巡1、タンカー2、撃破したもの戦艦2、重巡1、軽巡6、駆逐艦3、補助艦3、ほかに陸海軍航空機計300機撃破、港湾、飛行場に相当度の損害を与えました。アメリカ側の戦死2403名、戦傷1178名と報告されていますが、わが方の損害は未帰還戦闘機8、艦爆15、艦攻5、計28、被爆機74がそのすべてでした。

真珠湾攻撃は、航空攻撃と時を同じくして特殊潜航艇によっても遂行されました。この攻撃の成果は、空襲による大混乱のため、確認されていませんが、午前9時1分湾内に大爆発があり、また午前10時41分に特殊潜航艇から「攻撃成功」の無電が旗艦に届いていたことから、相当の戦果があったものと推定されています。

真珠湾攻撃の戦果は、日本海軍の評価によると80点くらいと言われています。おそらく空母をのがしたのが減点の理由でしょう。アメリカ側は、日本海軍が真珠湾の恒久施設と油槽群に攻撃をかけなかったことをもって、日本軍の作戦上の手落ちとみています。これは、攻撃の成果に満足した山本長官が味方のこれ以上の損害をくいとめるため、攻撃の打ち切りに賛成したものといいますが、近代戦における物量面を充分に評価しなかったきらいは確実にあったと思います。この傾向は戦局の進展につれてますます明らかになったのですが、例えば、大本営は、戦争の末期になるまで、通商破壊戦や商船護衛の問題を真剣に取り上げなかったのです。一見、成功したかに見える真珠湾攻撃は、このような点において抜けがあったように思えてなりません。

|

真珠湾奇襲攻撃

南雲機動艦隊の航路図

|

零戦

河口湖自動車博物館・飛行館

|

零戦(ゼロ戦)

零戦(ゼロ戦)とは、零式艦上戦闘機(れいしきかんじょうせんとうき)のことで、日中戦争の途中から太平洋戦争の終わりまで戦い続けた、日本海軍の主力戦闘機です。

皇紀2600年(昭和15年、西暦1940年)に制式化されたもので、2600年の00をとって、零戦(レイセン)と呼ばれていました。しかし、太平洋戦争初期に連合国の戦闘機を駆逐したことから、主交戦国アメリカから、その性能に対する恐怖と畏敬の念を込めて「ZERO・ファイター」という名で恐れられ、「ゼロ戦」という言い方が一般化しました。

零戦の開発は、昭和12年(1937年)に海軍から提示された「十二試艦上戦闘機計画要求書」に端を発します。戦闘機は、三菱重工業と中島飛行機(現・富士重工業)の両社で開発されていました。しかし、「十二試艦上戦闘機計画要求書」は過酷ともいえる要求であったため、翌年13年には中島は競争試作を断念し、12試艦戦の開発は三菱だけで行うことになりました。

三菱は、零戦の前の艦上戦闘機である「九六式艦上戦闘機」に続いて、堀越二郎技師を設計主務者として開発に取り組みました。三菱は、「十二試艦上戦闘機計画要求書」にもとずいて「三菱A6M1計画説明書」を作成し、昭和13年4月10日に海軍に提出しました。昭和15年7月24日、A6M2零式1号艦上戦闘機一型として採用されました。この零戦の初陣は、昭和15年7月21日の中国戦線でした。 零戦は11型、21型、32型、22型、52甲型、52乙型、52丙型、53丙型、54丙型、63型まで発展しましたが実戦投入されたのは52型まででした。

開発は三菱でしたが、エンジンには主に中島飛行機製が搭載されました。そのエンジンは中島の会心の傑作といわれ、中国戦線および太平洋戦争初頭、真珠湾攻撃などにおいて空中戦の中心的役割を果たし、零戦の評価を一躍高めました。

零戦の生産は、当初は三菱一社の生産でしたが、所用数の供給に間に合わないため、昭和16年12月から中島でも生産することになりました。やがて、中島は、三菱の設計した零戦の生産では総数の3分の2を占め、三菱以上の生産をするようになり、国内最大の飛行機製作メーカーとなっていきました。

-------------------------------------------------------------------------------------

NHK教育テレビ2005年8月13日(土)22:00-23:30放送「ETV特集」

〜ゼロ戦・隠された欠陥報告〜

の記録より

ゼロ戦-日本海軍の零式艦上戦闘機-1939年4月初飛行、1940年に日中戦争に投入され、

太平洋戦争では海軍の主力戦闘機となった。最高時速530キロ、航続距離2200キロ、20ミリ機関砲・7.7ミリ機関銃各2門を装備。攻撃主体で空中戦での運動能力に優れていたが、低馬力と軽装甲のため防御に弱く、優秀な操縦者を相次いで失ったことともあいまって、

やがて米軍に対抗出来なくなっていった。なお、「零(ゼロ)戦」は,ちょうど皇紀2600年に開発製造されたため、「2600」の「00」をとって「零戦」と名付けられた。真珠湾攻撃で名声を得た。

だが、“名機”とうたわれたゼロ戦21型を改良して登場した後継機32型に欠陥があった。

新型の32型は,戦局打開の切り札として前線に投入されたが、燃料タンクの容量が満載状態で75リットルも少なく,航続距離が逆に1000キロも短くなっていた。この欠陥が1947年(昭和17年)、ガダルカナルの攻防戦で、ラバウルの海軍基地からガダルカナルまで32型が飛ぶことができず,従来の21型を投入せざるを得ないといった大きな問題を生んだ。しかも,前線から「欠陥機」とする報告を受けながら、海軍は有効な対策を講じず、戦局を甘く見積もっていた海軍の組織的問題が見え隠れする。

-------------------------------------------------------------------------------------

さすがの零戦も、大戦中期に入ると優位がくずれていきました。そこで32型で短くした主翼をもとに戻し、エンジンをより高い馬力に換装した52型を開発しました。21型ほどの運動は失われましたが、スピードがアップし上昇力もかなり上がりました。

52型は、昭和18年秋に部隊配備が開始され、ソロモン諸島の戦いやマリアナ沖海戦、そして日本本土防空戦など大戦後半のほとんどの戦いに出撃、終戦の日まで奮戦を続けました。しかし、アメリカはさらに強力な戦闘機「グラマンF6Fヘルキャット」を開発しており、

制空権はアメリカに傾いていきました。

パイロットより飛行機の方を大切にした海軍は、次第にパイロット不足を来たし、同時に熟練した技量を持つパイロットも少なくなってきました。徹底した重武装と運動性を追及した結果、防弾装備を犠牲にした零戦は、圧倒的な物量を誇り、人間性を重視したアメリカ軍に敗退するようになり、最後は特攻機となって250キロ爆弾を抱いて敵艦に突入するに至るという、悲しい運命を辿った飛行機でした。

|

太平洋戦争地図

出典:『新詳日本史図説』 浜島書店

|

敗戦

緒戦では連戦連勝して、大本営発表に日本は沸きあがりましたが、物量と情報収集力に劣る日本は、1942年6月のミッドウェー海戦を機に敗色が明らかとなっていきます。アメリカは、ミッドウェー海戦に勝つと、太平洋海域を次々に奪い返し、やがて日本本土を空襲するようになります。

1944年(昭和19年)の年末頃から、アメリカ軍による本土爆撃が激化し、敗戦の色が濃くなっていきました。家屋の強制取り壊しや軍需工場の地方への疎開がはじめられ、また老人・婦女子の地方疎開や国民学校高学年生の集団疎開(学童疎開)が行なわれるなど、日本経済と国民生活は次第に崩壊していきました。

アメリカ軍は1944年10月フィリピンに上陸。翌1945年2月硫黄島、4月沖縄本島に上陸しました。日本の敗北が必至となったこの段階で、小磯内閣が退陣して戦争終結の任務を期待された鈴木貫太郎内閣が成立しました。

ヨーロッパ戦線でも、1943年から連合軍が反攻に転じます。5月にはアフリカ戦線でイタリア軍がイギリスに破れ、ムッソリーニが失脚したイタリアは9月に降伏しました。1944年6月6日、アメリカのアイゼンハワー総司令官が指揮する連合軍は、ドイツに占領されていたフランスのノルマンディーに32万人の兵、2万台の車輌を上陸させました(ノルマンディー上陸作戦=史上最大の作戦)。多数の死傷者を出しながら上陸は成功し、これによってヒットラーの敗北は決定的となりました。8月には、パリが解放されます。東西から攻撃されたドイツは崩壊の道をころげおち、1945年5月にベルリンが陥落し、ドイツは降伏しました。このとき、ヒットラーは愛人のエヴァ・ブラウンとともに命を断ちました。日本がたよりにしていたドイツの無条件降伏により、日本は孤立しました。日本はドイツ軍の力を過大評価していたようです。

軍部は本土決戦を決めていましたが、鈴木内閣はソ連を仲介とする和平工作を進めようとしました。

しかし、すでに2月、クリミア半島のヤルタにおけるアメリカ・イギリス・ソ連の3国の首脳会談(ヤルタ会談)で、ソ連は対日参戦の密約をしていました。3国は7月には、ベルリン郊外のポツダム会談で対日政策を決定し、これをアメリカ・イギリス・中国の名で、日本の戦後処理方針と日本軍隊の無条件降伏を勧告する「ポツダム宣言」を発表しました。

日本政府が対応に苦しんでいる間に、アメリカは日本の諸都市に無差別攻撃を繰り返し、ついに8月6日広島に、ついで9日長崎に、原子爆弾を投下しました。また8月8日、ソ連はまだ有効期限内にあった日ソ中立条約を無視して宣戦布告し、日本が支配していた満州・朝鮮に侵入しました。

こうした情勢のもとで、政府と軍首脳部は御前会議で、昭和天皇の裁断によりポツダム宣言の受諾を決定し、政府は14日これを連合国側に通告しました。

8月15日、天皇のラジオ放送(玉音放送「終戦の詔勅」)で、戦闘は停止され、9月2日東京湾内のアメリカ軍艦ミズーリ号上で、日本政府および軍代表が「降伏文書」に署名をして、1941年12月8日から1945年8月15日までの3年9ヶ月にわたった太平洋戦争はここに終了しました。

特攻隊の生みの親 海軍軍司令部次長・大西滝次郎中将は、

「特攻隊の英霊に白す。善く戦いたり、深謝す。最後の勝利を信じつつ、肉弾として散華せり。然れどもその信念は、遂に達成し得ざるに至れり。吾、死をもって旧部下の英霊と、その遺族に謝せんとす。次に一般青壮年に告ぐ。吾死して、軽挙は利敵行為なるを思い、聖旨に添い奉り、自重忍苦するの誡めとならば

幸いなり。隠忍するとも、日本人たるの衿持を失うことなかれ。諸子は国の宝なり。----------」

の遺書を残し、1945年(昭和20年)8月16日、午前3時、官邸で割腹自殺しました。

近衛文麿は、1945年12月6日にGHQからの逮捕命令を聞いて、A級戦犯として極東国際軍事裁判(東京裁判)で裁かれることを知りました。巣鴨拘置所に出頭を命じられた最終期限日の12月16日、荻窪の自宅で青酸カリを飲み服毒自殺をしました。

1948年(昭和23年)11月12日、東京裁判では25名が戦犯として判決を受け、東条英機他計7名に死刑(絞首刑)が宣告され、同年12月23日に死刑が執行されました。

|

アリゾナとミズーリ 〜 太平洋戦争の始まりと終わりの象徴

真珠湾で日本海軍の奇襲攻撃を受け撃破されたアメリカの戦艦アリゾナ号は、今でも真珠湾の海中に1177名の乗組員と共に眠っています。その場所には、アリゾナの犠牲者を追悼する記念館(アリゾナ記念館)が設けられています。記念館内部から沈んでいるアリゾナの一部を垣間見ることができます。

アリゾナ記念館の目と鼻の先には、1945年8月15日の終戦後、9月2日東京湾の艦上で外務大臣重光葵(しげみつまもる)が降伏文書に調印した戦艦ミズーリ号が係留されており、歴史博物館(戦艦ミズーリ記念館)として公開されています。

アリゾナとミズーリ〜戦争の始まりと終わりを象徴する歴史の記念碑といえるでしょう。

|

真珠湾

右側の白い建物が、アリゾナ記念館

左側の戦艦が、ミズーリ(戦艦ミズーリ記念館)

|

1945年8月15日、終戦を告げる玉音放送が流れ、日本の戦後が始まりました。

しかし、戦後60年の今、当時20歳だった人は、早80歳。多くの国民は戦争を知らない世代となり、

あの「玉音放送」に思いをはせる日本人は少数派となりつつあります。

終戦の前提となる戦争の記憶は風化が避けられません。(fukurou)

昭和天皇の玉音放送「終戦の詔勅」(現代語訳)

私は深く世界の大勢と日本の現状について考え、非常の手段によってこの事態を収拾しようと思い、忠義で善良な国民に通告する。

私は日本政府に米国、英国、中国、ソ連に対してポツダム宣言を受け入れることを通告させた。

そもそも日本国民の安全を確保し世界の国々とともに栄えることを喜びとすることは、先祖から行ってきたことであって、

私もそのように努力してきた。先に、米国・英国に宣戦布告した理由も、日本の政治的・経済的自立と東亜の安定を願ってのものであって、他国の主権を侵害したり、領土を侵犯したりするようなことは、もちろん私の意志ではない。しかしながら、四年間の戦争で、われわれ陸海軍将兵の勇敢な戦闘や、官僚・公務員の勤勉、一億国民の努力、それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、戦争における状況は芳しくなく、世界の情勢も我々には不利に働いている。それだけではない。敵は、新たに残虐な爆弾(原子爆弾)を使用して、何の罪もない非戦闘員を多く殺傷し、その被害はまったく図り知れない。それでもなお戦争を継続すれば、最終的には日本民族の滅亡を招き、そうして人類文明も破壊されることになってしまうだろう。

このような事態になったとしたら、私はどうしてわが子とも言える多くの国民を保ち、先祖の霊に謝罪することができるだろうか。これこそが政府にポツダム宣言に応じるよう命令した理由である。

私は日本とともに終始、東亜の植民地解放に協力した友好国に対して、遺憾の意を表せざるを得ない。日本国民で戦場で没し、職場で殉職し、悲惨な最期を遂げた者、またその遺族のことを考えると体中が引き裂かれる思いがする。さらに戦場で負傷し、戦禍にあい、家や職場を失った者の厚生については、私が深く心配するところである。思うに、これから日本の受けるであろう苦難は、いうまでもなく大変なものになる。国民の負けたくないという気持ちも私はよく知っている。

しかし、私はこれから耐え難いことを耐え、忍び難いことを忍んで将来のために平和を実現しようと思う。

私は、ここに国体(天皇制)を守り通して、忠義で善良な国民の真心を信頼し、いつも国民とともにある。もし、感情的になって争い事をしたり、国民同士がいがみあって、国家を混乱に陥らせて世界から信用を失うようになることを私は強く懸念している。 国民よ、どうか団結して子孫ともども固く、神国日本の不滅を信じ、道は遠いが責任の重大さを自覚し、

総力を将来の建設のために傾け、道義心や志操を固くして、日本の栄光を再び輝かせるよう、世界の動きに遅れないように努力しなければならない。あなた方国民はどうか私の気持ちを酌んで理解してほしい。

御名御璽(ぎょめいぎょじ:天皇の署名と印璽)

昭和二十年八月十四日

|

戦後60年 総理大臣談話(全文)

私は、終戦60年を迎えるに当たり、あらためて今私たちが享受している平和と繁栄は、戦争によって心ならずも命を落とされた多くの方々の尊い犠牲の上にあることに思いを致し、二度とわが国が戦争への道を歩んではならないとの決意を新たにするものであります。

先の大戦では、300万余の同胞が、祖国を思い、家族を案じつつ戦場に散り、戦禍に倒れ、あるいは、戦後遠い異郷の地に亡くなられています。

また、わが国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。こうした歴史の事実を謙虚に受け止め、あらためて痛切な反省と心からのおわびの気持ちを表明するとともに、先の大戦における内外のすべての犠牲者に謹んで哀悼の意を表します。悲惨な戦争の教訓を風化させず、二度と戦火を交えることなく世界の平和と繁栄に貢献していく決意です。

戦後わが国は、国民の不断の努力と多くの国々の支援により廃虚から立ち上がり、サンフランシスコ平和条約を受け入れて国際社会への復帰の第一歩を踏み出しました。いかなる問題も武力によらず平和的に解決するとの立場を貫き、政府開発援助(ODA)や国連平和維持活動(PKO)などを通じて世界の平和と繁栄のため物的・人的両面から積極的に貢献してまいりました。

わが国の戦後の歴史は、まさに戦争への反省を行動で示した平和の60年であります。

わが国にあっては、戦後生まれの世代が人口の7割を超えています。日本国民はひとしく、自らの体験や平和を志向する教育を通じて、国際平和を心から希求しています。今世界各地で青年海外協力隊などの多くの日本人が平和と人道支援のために活躍し、現地の人々から信頼と高い評価を受けています。また、アジア諸国との間でもかつてないほど経済、文化など幅広い分野での交流が深まっています。とりわけ一衣帯水の間にある中国や韓国をはじめとするアジア諸国とは、ともに手を携えてこの地域の平和を維持し、発展を目指すことが必要だと考えます。過去を直視して、歴史を正しく認識し、アジア諸国との相互理解と信頼に基づいた未来志向の協力関係を構築していきたいと考えています。

国際社会は今、途上国の開発や貧困の克服、地球環境の保全、大量破壊兵器不拡散、テロの防止・根絶などかつては想像もできなかったような複雑かつ困難な課題に直面しています。わが国は、世界平和に貢献するために、不戦の誓いを堅持し、唯一の被爆国としての体験や戦後60年の歩みを踏まえ、国際社会の責任ある一員としての役割を積極的に果たしていく考えです。

戦後60年という節目のこの年に、平和を愛するわが国は、志を同じくするすべての国々とともに人類全体の平和と繁栄を実現するため全力を尽くすことをあらためて表明いたします。

平成17年8月15日

内閣総理大臣 小泉純一郎

|

|

太平洋戦争を引き起こした軍部には、行き過ぎた面が多々あったと思います。

しかし、そのような状況下、果敢に戦い、戦火に消えて行かれた英霊の皆さんに深謝し、哀悼の意を表すとともに、苦しい時代を耐え忍んで、今の時代の基礎を作って頂いた多くの皆さんに感謝いたします。皆さんは、私の親の世代。ご存命であれば、すでに80歳を越えておられることだと思います。これからの私たちの責務は、皆さんが体験されたような悲しい戦争を二度と起こさないよう、世界平和を実現することにあります。(fukurou)

|

映画「トラ・トラ・トラ!」より

山本五十六海軍中将(山村聡)

|

映画解説

1939年9月1日、山本五十六中将(山村聡)の連合艦隊司令長官の就任式が、瀬戸内海に停泊中の、「長門」艦上でおこなわれた。それから1週間とたたないうちに、時の首相近衛公爵(千田是也)が閣議を開き、アメリカの日本に対する経済封鎖を討議し、それに対して陸相東条英機(内田朝雄)は、アメリカへの攻撃を進言。41年1月24日、ワシントンの海軍情報部は日本の暗号無電を解読し、事態の容易ならないことを察知した。そして、ルーズベルト大統領は新たにキンメル提督(マーティン・バルサム)を太平洋艦隊司令長官に任命、日本の動勢に備えようとした。41年2月、山本長官は第1航空隊の大西参謀(安部徹)から真珠湾攻撃の参考意見を聞き、空母「赤城」の名パイロット源田中佐(三橋達也)の名を知った。そのころ真珠湾では、航空隊のベリンジャー中将(エドモン・ライアン)が、キンメルに日本の真珠湾攻撃の可能性を説いていた。41年4月24日、野村駐米大使(島田正吾)はハル国務長官(ジョージ・マクレディ)と、緊迫した両国の関係を打開しようとしたが、ハルゼイ中将(ジェームズ・ウィットモア)等、海軍側の強硬意見にあい、実を結ばなかった。やがて両国間の通商条約は破棄され、スターク海軍作戦部長(エドワード・アンドリュース)は、ハワイを非常時態勢下においた。そのハワイでは、日本のスパイ吉川猛夫(マコ)が、情報収集のため暗躍していた。41年10月、東条英機が陸相兼首相となり、軍部の権力は頂点に達した。一方、アメリカ側の情報部は、真珠湾攻撃の決行日を想定し、スチムソン陸軍長官(ジョセフ・コットン)は大統領にそれを伝えることを約し、またマーシャル大将(キース・アンデス)もハワイのショート将軍(ジェイソン・ロバーズ)やキンメル提督に、警告を発していた。12月2日、ハワイへ向け進航中の、南雲司令官(東野英治郎)の第一航空艦隊は、山本長官から「ニイタカヤマノボレ」という暗号を電受した。いよいよ真珠湾攻撃の時が来た。12月7日、東郷外相(野々村潔)は駐日大使の天皇拝謁を助け、局面打開を求めたが、道はすでにふさがれていた。翌12月8日未明、遂に南雲中将の率いる機動部隊は、オアフ島北方から真珠湾に迫り、午前7時57分、淵田中佐(田村高広)を先頭とする戦隊が、空から敵地へ突っこんで行った。真珠湾攻撃は見事な成功をおさめ、「赤城」からは、作戦成功を伝える暗号が打電されていた。「トラ・トラ・トラ!」。

|

![]() 映画「トラ・トラ・トラ!」

映画「トラ・トラ・トラ!」 ![]()