|

1846年 孝明天皇即位 1846年2月13日〜1866年12月25日在位 |

||||||||||||||||

|

1852年(嘉永5年) 松平容保、第9代会津藩主になる |

||||||||||||||||

|

1854年 日米和親条約締結 1854年3月31日、徳川幕府は、日米和親条約(神奈川条約)を結んで、下田と函館の開港を取り決め、下田港が直ちに開港された。 それは一発の砲弾も使用されることなく、徳川家光以来200年以上続いた鎖国の扉が世界に開かれた瞬間だった。日本開国の報せは全世界に伝えられた。 |

||||||||||||||||

|

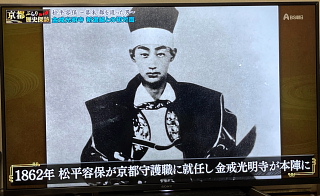

江戸幕府においては京都所司代・京都町奉行が治安維持の任についていた。幕末の頃になると尊皇攘夷を叫び、幕府に反対する勤王・倒幕の志士による騒乱が横行しだした。所司代のみでは防ぎきれずと判断した幕府は京都守護職を新たに設け、幕府の威信、治安の回復をはかった。京都守護職に会津藩主、松平容保(かたもり)就任。 容保は初め一橋慶喜・松平春嶽からの再三の就任要請を断っていた。藩財政は既に浦賀、蝦夷地の警備の任にあったことで窮乏状態にあり、また、家臣も就任反対で意見が一致していた。しかし、春嶽が会津藩祖・保科正之の「会津藩たるは将軍家を守護すべき存在」との家訓を引き合いに出したため、遂に承諾した。任を受けた君臣は会津藩江戸藩邸にあって「これで会津藩は滅びる」と、肩を抱き合って慟哭したという。 過大な財政負担を懸念しての慟哭であったろうが、後に、京都守護職の任務によって尊皇派の恨みを買った会津藩は戊辰戦争で最後まで抵抗せざるを得なくなり、藩都・会津若松で壊滅し、現実のものとなってしまった。

|

||||||||||||||||

|

1866年 慶応2年 |

||||||||||||||||

|

将軍家茂が大坂城で急死すると、あとを継げるものは、もう慶喜以外にはなかった。 |

||||||||||||||||

|

同じ年、在位21年の孝明天皇も、義弟、家茂の後を追うようにして崩御。享年35歳。 |

||||||||||||||||

|

1867年 慶応3年 |

||||||||||||||||

|

坂本龍馬の船中八策を基本にした大政奉還案を土佐藩が採用。幕府に建白書を提出した。

|

||||||||||||||||

|

1868年 慶応4年=明治元年 |

||||||||||||||||

|

鳥羽伏見の戦い (戊辰戦争始まる) あくまでも倒幕を目指す薩摩藩の西郷隆盛の挑発に乗るような形で、幕府軍はついに大坂城を出て鳥羽・伏見に布陣。戦闘が始まった。この時、大久保、岩倉らが用意させた「錦旗」の登場で、幕府軍は朝敵となった。 |

||||||||||||||||

|

江戸に帰った慶喜は、徳川家存続を第一に考え、恭順の姿勢を示した。それでも西郷は武力倒幕の為、江戸城総攻撃を決意していた。しかし、幕臣山岡鉄舟の尽力で、勝海舟と西郷隆盛の会談が実現。西郷は江戸城の無条件開城などの条件で総攻撃を中止した。勝の「公のために」という必死の説得に西郷も応じ、江戸が戦火に巻き込まれることは免れた。 |

||||||||||||||||

|

上野寛永寺にこもった1500人余りの彰義隊に、兵力不足の為、新政府軍(官軍)西郷は手を出せなかった。代って大村益次郎が指揮をとり上野の山を囲み総攻撃、1日で彰義隊を壊滅させた。 |

||||||||||||||||

|

明治と改元

明治天皇即位 |

||||||||||||||||

|

戦いの舞台は東北へ移り、会津戦争では白虎隊の悲劇を生み、会津藩降伏、若松城を開城

|